Die harten Gesetze der Arktis

Übersicht

Übersicht Fotostrecke

Fotostrecke

13. März 2020

In der Navigationssaison 2019 baute Gazprom in der Karasee zwei Bohranlagen: die Explorationsbohrung Nr. 4 in der Gaskondensatlagerstätte Leningradskoje sowie die Erkundungs- und Bewertungsbohrung Nr. 1 im Lizenzblock Skuratowski.

Der Konzern schenkt der Sicherheit von Arbeiten auf der See und dem Schelf ganz besondere Beachtung. Er führt unter anderem regelmäßige komplexe Übungseinsätze durch, um auf außerordentliche Situationen zu reagieren. Während dieser Einsätze werden gemeinsame Maßnahmen verschiedener Dienste und Fachbereiche geübt, zum Beispiel bei der Beseitigung eines Brandes oder einer Ölverschmutzung.

Die Übungen werden jährlich durchgeführt, die Arbeitsgänge werden immer weitgefächerter und komplizierter, die Zahl der für diese Arbeiten eingesetzten Fachkräfte und technischen Mittel steigt. So nahmen an den Übungseinsätzen, die im vergangenen Jahr in der Karasee stattgefunden hatten, über 600 Personen, 15 Schiffe und ein Rettungshubschrauber teil.

Wir berichten darüber ausführlicher in unserer Bildreportage.

Die Arktis ist eine einzigartige Region auf unserem Planeten, mit wilder urwüchsiger Natur. Sie zu schützen und zu bewahren gilt als eine überaus wichtige Aufgabe für unseren Konzern. Gerade deshalb gehen wir alle Arbeiten, die hier geleistet werden, besonders gründlich und behutsam an.

Die Arktis ist neben ihrer außergewöhnlichen Schönheit und einzigartigen Natur auch für ihre rauen Klimaverhältnisse bekannt. Gazprom-Fachkräfte, die auf dem Schelf der Karasee arbeiten, haben lediglich etwa 100 Tage im Jahr, um in der sogenannten Warmzeit, in der das Eis schmilzt und die von Juli bis Mitte Oktober dauert, Explorationsbohrungen auf See niederzubringen.

Aber selbst im Sommer und zu Beginn des Herbstes setzt das Wetter hier den Menschen auf die Probe: dichte Nebelschwaden, wodurch die Sicht bis auf wenige Meter beschränkt wird, Sturmwellen von der Höhe eines zweistöckigen Hauses und eisiger Wind mit Böen bis zu 40 Metern pro Sekunde (144 Stundenkilometer). Soweit die extremen Verhältnisse in der Arktis.

Zu den Launen des Wetters kommen die Entfernungen hinzu – eine weitere Komplikation bei der Erschließung von Bodenschätzen in dieser Region. Die Orte, an denen Prospektionsarbeiten vorgenommen werden, sind häufig bis zu 250 Kilometer von Versorgungsstützpunkten an der Küste und von Häfen entfernt.

Hier endet das Terrain des Menschen und beginnt die wilde Natur, mit ihren Gesetzen und Besonderheiten. Um das empfindliche Ökosystem der arktischen Region nicht zu stören, halten wir uns strikt an Vorschriften der Betriebssicherheit und des Umweltschutzes. Jeder, der hier arbeitet, ist stets auf beliebige Situationen vorbereitet.

Zum Beispiel auf eine Begegnung mit Eisbären, die recht neugierig sind, aber Menschen und Technik kaum scheuen und sich deshalb den Orten, an denen gearbeitet wird, häufig nähern. Eine derartige Bekanntschaft mit Raubtieren birgt jedoch Gefahren. Wie man sich in diesen Situationen zu verhalten hat, lernt man im Zuge einer speziellen Unterweisung.

Im Gegensatz zu Bären legen Walrosse keinerlei Aktivitäten und Interesse für Geologen an den Tag, sondern sind im Gegenteil ziemlich scheu. Um sie nicht aufzuschrecken, bemühen sich Fachleute, Kolonien dieser Tiere zu meiden.

Ebenso wie in den vergangenen Jahren zielten die Übungseinsätze 2019 darauf ab, die Bereitschaft von Fachkräften und Technik für operative Maßnahmen in Ausnahmesituationen zu prüfen.

Zur ersten „Ausnahmesituation“ wurde während der Übungseinsätze ein „Brand“ auf einer Bohrinsel.

Um den simulierten Brandherd zu löschen, kamen multifunktionale Rettungsschiffe zum Einsatz.

Sie sind mit Wendestrahlrohren ausgerüstet, die bei Bedarf aus dem Deckhaus fernbedient werden.

Für das Feuerlöschsystem wird Seewasser genutzt, und der erzeugte Druck ermöglicht es, in 100 Metern Entfernung gegen das Feuer anzukämpfen. Schiffe dieser Klasse sind zudem mit einer Feinsprüh-Sprinkleranlage ausgestattet, die es ermöglicht, sich dem Brandherd maximal zu nähern, wobei eine gefährliche Erwärmung des Schiffsrumpfes ausgeschlossen ist.

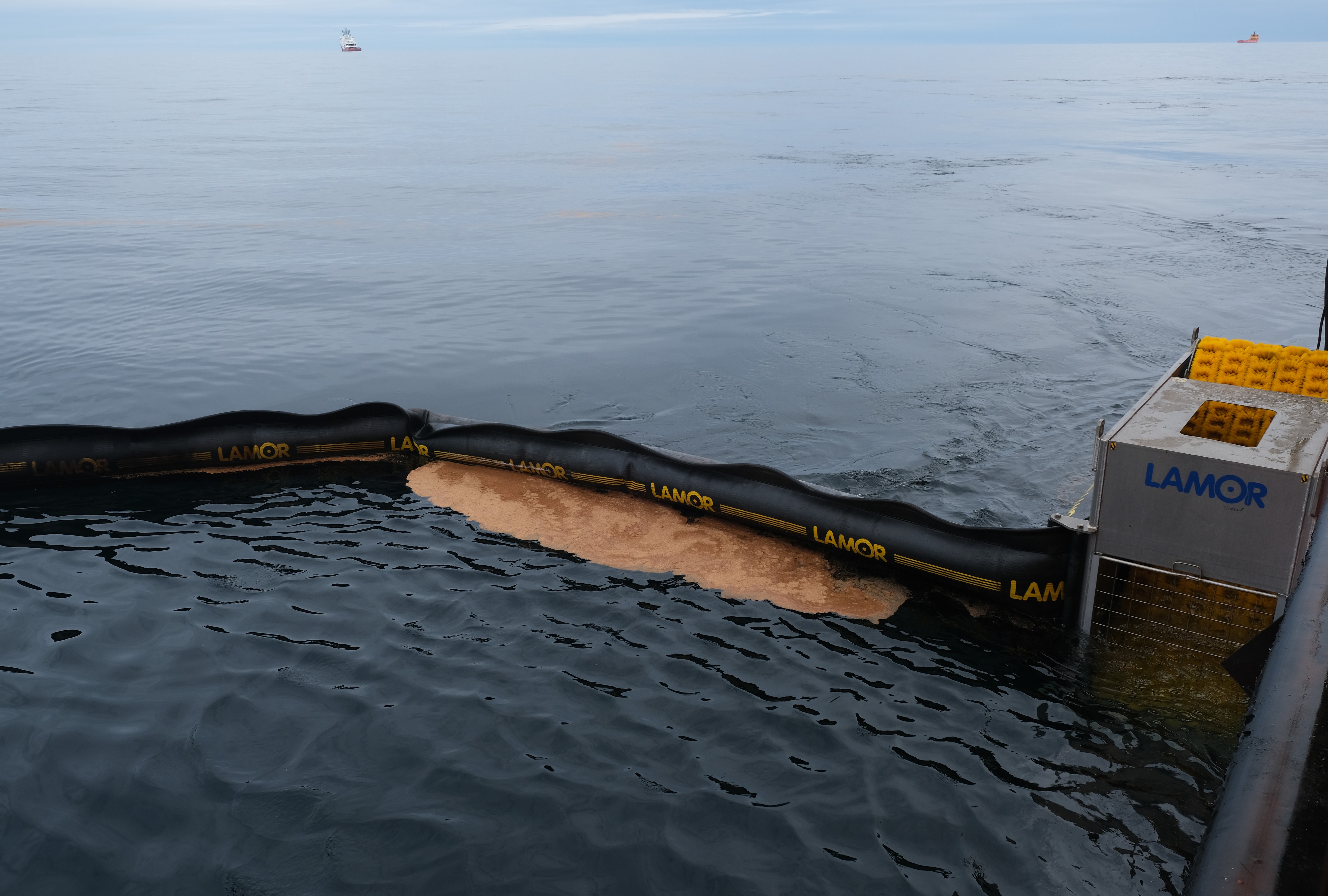

Nachdem der Brand erfolgreich gelöscht worden war, begannen die Fachkräfte Fertigkeiten bei der Lokalisierung und anschließenden Beseitigung einer simulierten Erdölverschmutzung einzuüben. Dafür wurde eine Ölsperranlage zu Wasser gebracht. Die Ölsperren wurden von sieben Personen aus der Decksmannschaft und einem Arbeitsschiff für die Errichtung von Ölsperren innerhalb von 1,5 Stunden gelegt. Dies ermöglichte es, mit der Beseitigung von Folgen der „Verschmutzung“ zeitnah zu beginnen.

In jede Kammer der Ölsperre wurde Luft gepumpt, bevor sie aufs Wasser gelegt wurde. Dadurch bildete sich eine geschlossene 250 Meter lange Absperrung, die das „Wegrinnen von Erdölprodukten“ verhinderte. Deren Rolle übernahm während des Übungseinsatzes ein spezieller Sorbent. Er besteht aus organischen Spänen und Reisspreu und ist für die örtliche Pflanzen- und Tierwelt absolut ungefährlich.

Anschließend wurden die Erdölimitate mithilfe eines Ölskimmers, einer speziellen Vorrichtung für die Einsammlung von Erdöl, von der Wasseroberfläche aufgesaugt. Dank des Systems von Bürstenförderbänden sammelt der Skimmer das Wasser-Erdöl-Gemisch ein und separiert es. Anschließend werden die eingesammelten Erdölprodukte in spezielle Behälter abgefüllt, damit sie später am Festland entsorgt werden können.

So sieht für einen Außenstehenden das Manöver der beiden Schiffe bei der Errichtung des Ölsperrsystems aus.

Da die Fachkräfte auf freier See arbeiten, wird als nächstes die Ausnahmesituation „Mensch über Bord“ geübt. Seine Rolle übernahm eine Übungspuppe. Bei solchen Rettungseinsätzen kommt es vor allem auf eine schnelle Reaktion an. Jede Minute zählt, denn die Wassertemperatur in der Karasee liegt in den Sommermonaten zwischen null und plus sieben Grad Celsius. Ein Mensch kann sich in solchem Wasser höchstens 15 Minuten lang aufhalten.

Der „Betroffene“ wurde aus dem Wasser geholt und erhielt erste Hilfe. Auf allen multifunktionalen Rettungsschiffen haben ständig Ärzte Dienst. Die Schiffe sind mit Lazaretten und Medizintechnik ausgerüstet, die es unter anderem ermöglichen, Wiederbelebungsmaßnahmen zu treffen.

Dem Übungsszenario zufolge sollte der „Betroffene“ nach der ersten Hilfe, die ihm an Bord erwiesen worden war, in eine Klinik an der Küste befördert werden.

Um ihn umgehend zu transportieren, landete auf dem Schiffsdeck ein Rettungshubschrauber Mi-8MTV, der mit Lebenserhaltungssystemen ausgestattet ist. Der „Betroffene“ wurde in Begleitung von Medizinern in eine Klinik zur weiteren Beobachtung und Rehabilitation gebracht.

Neben Ausnahmesituationen, die durch Mensch und Technik verursacht werden können, birgt die Arktis eine weitere Gefahr: Eisberge und Eisschollen. Die im Wasserbecken der Karasee driftenden Eisgletscher können Bohrinseln und Schiffen bei einem Aufeinanderprallen ernsthaften Schaden zufügen.

Um solche Situationen zu vermeiden, untersucht der Konzern gründlich Eisobjekte und verbessert Arbeitsverfahren im Umgang mit ihnen.

Ein Eisberg besteht aus gefrorenem Süßwasser, dessen Dichte zuweilen zehn Prozent geringer ist als die Dichte des Meereswassers. Dadurch hat der Eisberg an der Meeresoberfläche guten Halt.

Indessen liegt der Eisberg zu etwa 90 Prozent unter Wasser. Daher ist es wichtig, die Bewegung derartiger Eisobjekte bei Prospektionsarbeiten in der Arktis zu kontrollieren und zu prognostizieren.

Vor Arbeitsbeginn wird die Eisdecke mithilfe von Eisbrechern unbedingt untersucht.

Um die geographische Lage und die Struktur großer Eisschollen mit einer Fläche von mehreren Quadratkilometern zu beobachten, schiffen Fachleute des Konzerns auf Eisfeldern aus und bauen dort bis zu drei Funkbojen an den Rändern und eine in der Mitte auf.

Nachdem das Eis geschmolzen und gebrochen ist, geraten die Bojen ins Wasser. Sie werden von Rettungsschiffen und Eisbrechern von der Oberfläche aufgesammelt.

Während bei der Ausschiffung auf einer Eisscholle keinerlei besondere Probleme entstehen, ist es mit Eisbergen schwieriger. Um sie zu zähmen, kommen unbemannte Luftfahrzeuge zu Hilfe, die ebenfalls Funkbojen aufstellen, um benötigte Daten zu erheben.

Darüber hinaus werden Eisberge aus dem Weltall beobachtet. Satelliten machen Radar-, Multispektral- und Bildaufnahmen von Seeabschnitten, um potenziell gefährliche Eisobjekte festzustellen und zu beobachten.

Die Informationen werden an die Zentrale für Eisanalyse des Hochseerettungsdienstes weitergeleitet. Dort werden sie ausgewertet, woraufhin Prognosen zum Drift und zur Zerstörung von Eisobjekten aufgestellt werden. Tägliche Reporte über das Satellitenmonitoring werden an alle Schiffe gefunkt, die sich in der Gegend, in der die Arbeiten erfolgen, aufhalten.

Das einzige Mittel, unangenehme Folgen einer Begegnung mit einem driftenden Eisgletscher zu meiden, ist es, den Eisberg auf eine sichere Entfernung zu verschieben. So bugsierten Fachkräfte der Gazprom Geologorazvedka (seit Januar 2020 – Gazprom Nedra) während der Übungseinsätze 2019 erstmals in Russland einen Eisberg mit Stahlseilen. Die Wasserverdrängung des Eisberges betrug 1,5 Millionen Tonnen. Bislang wurden für derartige Arbeitsvorgänge Seile aus Polypropylen benutzt. Im Jahr 2018 wurde sogar ein Rekord in dieser Branche aufgestellt: Die Gazprom Geologorazvedka bugsierte einen Eisberg mit einem Volumen von zwei Millionen Tonnen. Indessen ermöglicht es die Verwendung von Stahlseilen, schwerere Eisberge „einzufangen“ und schneller abzuschleppen.

Dieser Arbeitsvorgang wird folgendermaßen ausgeführt: Schiffe nähern sich einander, ein Metallseil wird an den Schiffshecks befestigt, woraufhin sie den Eisberg von zwei Seiten einkreisen, mit dem Seil umfassen und auf Parallelkurs gehen.

Die Eisobjekte werden zwei Meilen (ca. vier Kilometer) weiter in eine sichere Gegend abgeschleppt, um ihre Driftbahn zu verändern.

Während der Übungseinsätze wurden die gesetzten Ziele erreicht. Die Bereitschaft sowie die Angemessenheit von Kräften und Mitteln wurden nachgewiesen. Die strikte Einhaltung der harten Gesetze der Arktis und der Betriebssicherheitsvorschriften, der Umweltschutz und die regelmäßige Übung von Fertigkeiten in Ausnahmesituationen dienen als Garantie dafür, dass die urwüchsige Natur der Arktis für unsere Nachwelt bewahrt wird.